Der oscarprämierte Drehbuchschreiber, Romanautor und Biograf Anthony McCarten nutzt sein phänomenales Erzähltalent, um die Freundschaft, das Tun und Lassen zweier Millionäre zu beschreiben: Warren Buffett und Bill Gates. Die einflussreichste Freundschaft der Welt ist eine spannende Untersuchung, was Millionäre mit ihrem Hort machen und ob sie dafür geliebt werden.

Der flämische Autor und Journalist zieht sich die Haut eines anderen über und erzählt als J. D. Salinger aus dessen Leben. Gunzenhausen. Das Leben des J.D. Salinger, von ihm selbst erzählt, ist also ein Roman, in dem Fakten und Fiktion bunt gemischt sind. Piet de Moor hat sich seinen eigenen Salinger erschaffen.

Die B asis dieser Mystifikation ist real. Gunzenhausen etwa, eine Kleinstadt am Altmühlsee in Bayern mit etwa 17. 000 Einwohnerinnen. Jerome David SaWallstein linger (1919–2010) war dort nach dem Zweiten Weltkrieg als amerikanischer Geheimdienstoffizier stationiert. Überlieferte Realität.

asis dieser Mystifikation ist real. Gunzenhausen etwa, eine Kleinstadt am Altmühlsee in Bayern mit etwa 17. 000 Einwohnerinnen. Jerome David SaWallstein linger (1919–2010) war dort nach dem Zweiten Weltkrieg als amerikanischer Geheimdienstoffizier stationiert. Überlieferte Realität.

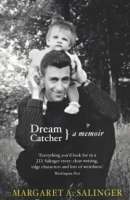

Aufgewachsen ist Salinger in New York City. Der Vater kam aus einer jüdischen Familie litauischer Abstammung, die Mutter hatte deutsche, schottische und irische Vorfahren. Sie änderte ihren Namen zu Miriam und sah sich nach der Heirat mit Solomon Salinger als Jüdin, wie in Wikipedia nachzulesen ist.  Als junger Mann hat er auch Wien besucht, dort soll er Schikanen gegen Bewohner des jüdischen Viertels miterlebt haben. Im Zuge seines Aufenthalts in Gunzenhausen hat Salinger auch das KZ-Außenlager Kaufering IV – Hurlach besucht. Zu seinen Eindrücken hat er sich nie öffentlich geäußert, doch seine Tochter Margaret zitiert ihren Vater im 2000 erschienen Erinnerungsband Dream Catcher. A Memoir: Den Geruch von verbranntem Fleisch bekommst du nie ganz aus der Nase, egal wie lange du lebst.

Als junger Mann hat er auch Wien besucht, dort soll er Schikanen gegen Bewohner des jüdischen Viertels miterlebt haben. Im Zuge seines Aufenthalts in Gunzenhausen hat Salinger auch das KZ-Außenlager Kaufering IV – Hurlach besucht. Zu seinen Eindrücken hat er sich nie öffentlich geäußert, doch seine Tochter Margaret zitiert ihren Vater im 2000 erschienen Erinnerungsband Dream Catcher. A Memoir: Den Geruch von verbranntem Fleisch bekommst du nie ganz aus der Nase, egal wie lange du lebst. Dieser Satz zieht sich auch durch die fiktive Autobiografie des fiktiven J.D Salinger.

Dieser Satz zieht sich auch durch die fiktive Autobiografie des fiktiven J.D Salinger.

Soweit zu den belegten Fakten. Der erschaffene Salinger hat, so berichtet er, auch seine Schreibmaschine in Gunzenhausen dabei und versucht, an dem Roman zu arbeiten, der ihm einen Platz in der Literaturgeschichte erobert hat: The Catcher in the Ray / Der Fänger im Roggen, die deutsche Erstausgabe hat Heinrich Böll 1962 für Kiepenheuer & Witsch übersetzt.

Nach einem kurzen Blick in seine Kindheit und Jugend verweilt die von Piet de Moor geschaffene Salinger-Figur in Gunzenhausen.  Er beobachtet die Bewohnerinnen und muss feststellen, dass der Faschismus und die Nazi-Ideologie mit Kriegsende keineswegs ausgelöscht sind. Das ist erschreckend, doch nichts Neues, mehr noch, es ist brandaktuell. Von der Generation, die die schreckliche Zeit überlebt hat, als Opfer oder als Täter / Täterinnen, sind nicht mehr viele da, Auskunft zu geben. Kinder und Enkel wollen nichts wissen und sind mit sich selbst beschäftigt. Das Grauen ist zu schmerzhaft. Natürlich mildert der erdachte Autobiograf seine Erinnerungen immer wieder mit Humor, doch „den Geruch von verbrannten Fleisch“ hat auch Autor Piet de Moor in der Nase.

Er beobachtet die Bewohnerinnen und muss feststellen, dass der Faschismus und die Nazi-Ideologie mit Kriegsende keineswegs ausgelöscht sind. Das ist erschreckend, doch nichts Neues, mehr noch, es ist brandaktuell. Von der Generation, die die schreckliche Zeit überlebt hat, als Opfer oder als Täter / Täterinnen, sind nicht mehr viele da, Auskunft zu geben. Kinder und Enkel wollen nichts wissen und sind mit sich selbst beschäftigt. Das Grauen ist zu schmerzhaft. Natürlich mildert der erdachte Autobiograf seine Erinnerungen immer wieder mit Humor, doch „den Geruch von verbrannten Fleisch“ hat auch Autor Piet de Moor in der Nase.  Wie viel an dieser erdachten Autobiografie wahr ist und wie viel erfunden, ist im Grunde egal. Gunzenhausen ist ein Roman, von dem wir nicht Realität oder Wahrheit verlangen, zumal auch sogenannte autorisierte Biografien oder Autobiografien nicht die Wahrheit, die ganze Wahrheit erzählen. Dennoch liest sich auch bei de Moor der Hauptteil des Romans, der von der unmittelbaren Nachkriegszeit in Deutschland handelt, angenehmer und lockerer als der letzte Teil, der in der USA spielt. In Gunzenhausen war D.J. Salinger tatsächlich, das lässt sich mehrfach belegen, deshalb hat ihn de Moor auch wieder zum Leben erwecken können.

Wie viel an dieser erdachten Autobiografie wahr ist und wie viel erfunden, ist im Grunde egal. Gunzenhausen ist ein Roman, von dem wir nicht Realität oder Wahrheit verlangen, zumal auch sogenannte autorisierte Biografien oder Autobiografien nicht die Wahrheit, die ganze Wahrheit erzählen. Dennoch liest sich auch bei de Moor der Hauptteil des Romans, der von der unmittelbaren Nachkriegszeit in Deutschland handelt, angenehmer und lockerer als der letzte Teil, der in der USA spielt. In Gunzenhausen war D.J. Salinger tatsächlich, das lässt sich mehrfach belegen, deshalb hat ihn de Moor auch wieder zum Leben erwecken können.  Der in Berlin lebende Belgier imitiert mit seinem Roman Pygmalion, von dem Ovid in den Metamorphosen erzählt. Der Bildhauer Pygmalion, von den Frauen enttäuscht, erschafft sich eine marmorne Frauengestalt, die so schön ist, dass er sich in sie verliebt. Die Leidenschaft erwärmt den Marmor, Galatea erwacht zum Leben. Bei Ovid gelingt die Metamorphose, die schöne Galatea umararmt ihren Schöpfer, und wenn sie nicht gestorben sind … Bernard Shaw sieht das anders, bei ihm heißt die von einem Linguisten zurechtgemodelte Figur Eliza und ist nicht aus Marmor, sondern aus Fleisch und Blut, doch ein armes, ungebildetes Mädchen. Higgins macht sie zur feinen Dame. Doch ein Glück zu zweit, wie es Pygmalion und Galatea genossen, ist den beiden nicht beschieden. Eliza hat gelernt, dass sie Männern nicht gehorchen muss und geht. Piet de Moor hat versucht, die Person, die für die Öffentlichkeit längst zu Marmor erstarrt ist, wieder zum Leben zu erwecken. Allerdings hilft ihm, wie dem ovidischen Künstler, keine Göttin bei der Erweckung der leblosen Figur.

Der in Berlin lebende Belgier imitiert mit seinem Roman Pygmalion, von dem Ovid in den Metamorphosen erzählt. Der Bildhauer Pygmalion, von den Frauen enttäuscht, erschafft sich eine marmorne Frauengestalt, die so schön ist, dass er sich in sie verliebt. Die Leidenschaft erwärmt den Marmor, Galatea erwacht zum Leben. Bei Ovid gelingt die Metamorphose, die schöne Galatea umararmt ihren Schöpfer, und wenn sie nicht gestorben sind … Bernard Shaw sieht das anders, bei ihm heißt die von einem Linguisten zurechtgemodelte Figur Eliza und ist nicht aus Marmor, sondern aus Fleisch und Blut, doch ein armes, ungebildetes Mädchen. Higgins macht sie zur feinen Dame. Doch ein Glück zu zweit, wie es Pygmalion und Galatea genossen, ist den beiden nicht beschieden. Eliza hat gelernt, dass sie Männern nicht gehorchen muss und geht. Piet de Moor hat versucht, die Person, die für die Öffentlichkeit längst zu Marmor erstarrt ist, wieder zum Leben zu erwecken. Allerdings hilft ihm, wie dem ovidischen Künstler, keine Göttin bei der Erweckung der leblosen Figur.  Zurück zum J.D. Salinger, den Piet de Moor zu einer Romanfigur geformt hat, der jedoch längst als großer Unbekannter durch die amerikanische Literaturgeschichte geistert. Nach der Veröffentlichung seines Romans und einiger Kurzgeschichten hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er hat nichts mehr veröffentlicht, obwohl die Legende besagt, dass er täglich geschrieben hat. Doch abgesehen von den Erinnerungen der beiden Kinder an ihren Vater gibt es keine Fakten. Das zwingt den Romanautor dazu, im Dunkeln zu stochern. Er watet unbeholfen durch einen Sumpf, wenn er seine Figur von Gedanken und Gefühlen erzählen lässt. Da wird der Roman samt seinem Helden, der zugleich der Autor ist, peinlich bis langweilig. Als Dekoration und blasse Begleiterinnen kommen die Frauen in Salingers (fiktivem) Leben vor.

Zurück zum J.D. Salinger, den Piet de Moor zu einer Romanfigur geformt hat, der jedoch längst als großer Unbekannter durch die amerikanische Literaturgeschichte geistert. Nach der Veröffentlichung seines Romans und einiger Kurzgeschichten hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er hat nichts mehr veröffentlicht, obwohl die Legende besagt, dass er täglich geschrieben hat. Doch abgesehen von den Erinnerungen der beiden Kinder an ihren Vater gibt es keine Fakten. Das zwingt den Romanautor dazu, im Dunkeln zu stochern. Er watet unbeholfen durch einen Sumpf, wenn er seine Figur von Gedanken und Gefühlen erzählen lässt. Da wird der Roman samt seinem Helden, der zugleich der Autor ist, peinlich bis langweilig. Als Dekoration und blasse Begleiterinnen kommen die Frauen in Salingers (fiktivem) Leben vor.  In diesem von Salinger selbst erzählten Leben stellt er sich als Beinfetischist dar, der seine Gefährtinnen als leere Leinwand für seine Reflexionen und Erinnerungen benutzt hat. Der reale Jerome David S. war dreimal verheiratet, das erste Mal in Gunzenhausen mit der Ärztin Sylvia Welter.

In diesem von Salinger selbst erzählten Leben stellt er sich als Beinfetischist dar, der seine Gefährtinnen als leere Leinwand für seine Reflexionen und Erinnerungen benutzt hat. Der reale Jerome David S. war dreimal verheiratet, das erste Mal in Gunzenhausen mit der Ärztin Sylvia Welter.

Die erdachte und auch eifrig recherchierte Autobiografie, Gunzenhausen, ist der erste ins Deutsche übertragene Roman von Piet de Moor. Der flämische Autor lebt in Berlin, interessiert sich für die deutsche Geschichte und auch die Literatur und ist wohl auch der Sprache mächtig.

Piet de Moor: Gunzenhausen. Das Leben des J.D. Salinger, von ihm selbst erzählt / Originaltitel: Gunzenhausen. Het parallelle leven van J.D. Salinger, door hemzelf vertel, aus dem niederländischen übersetzt von Ulrich Faure. 365 Seiten, Wallstein, 2025. € 25,70. E-Book € 19,99

Im Sommer wird der Journalist und Buchautor Takis Würger 40 Jahre alt und kann auf einen beachtlichen Preissegen zurückblicken. Seine Arbeit als Reporter des Nachrichtenmagazins Der Spiegel sind ebenso ausgezeichnet worden wie seine literarischen Produkte. Der Journalistenjob hängt seit 2020 auf dem Nagel, Würger widmet sich dem Schreiben von Romanen. Der jüngste, Für Polina, ist ein Märchen für Erwachsene. Würger glaubt an die alles heilende Liebe, auch an das Lichtlein, das am Ende jeden Tunnels leuchtet und erzählt von der Macht der Musik.

Die niederländische Autorin Jente Posthuma berichtet so beiläufig wie humorvoll, so emotional wie lakonisch über Verlust, Einsamkeit und nicht enden wollende Trauer. Woran ich lieber nicht denke (Waar ik liever niet aan denk), Posthumas zweiter Roman, ist ein außergewöhnlicher Text, der viel Stoff zum Nachdenken und Diskutieren bietet.

Traurig und zugleich überaus witizig ist Christina Hesselholdts neuer Roman Til Lyden af sin egen tromme / Zum Klang seiner eigenen Trommel. In der deutschen Übersetzung heißt das köstliche Buch Venezianisches Idyll. Erzählt wird von Schwester und Bruder, die beide nicht so tun, wie die Eltern verlangen. Gustava, die Schwester, hat von allem genug und will sterben. Mikael, der Bruder, will sie retten. Die Berichte der Geschwister ergänzt ein selbstbewusster Erzähler. Präsent ist auch Gustav von Aschenbach aus Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig.