Schlagerballett: Déformation sentimentale

An zwei Abenden gastierte Joana Tischkau mit ihrem im September 2024 am Berliner HAU uraufgeführten Schlagerballett Ich nehm dir alles weg im Tanzquartier. Wer glaubte, dabei ausgelassen mitsingen zu können, wenn der deutsche Nachkriegstraum von Friede, Freude, Ferien, oder auch mal Nelkenstrauß, sich den Weg in die Kehlen leidenschaftlicher Interpret:innen bahnt, lag falsch.

Nichts an dieser Schlagerrevue ist so, wie man es sich vorstellt, wenn man dabei nur an Hitparade und Heimatkitsch denkt. Joana Tischkaus Schlagerballett ist alles andere als ein Wohlfühlabend. Hier wirdve zerstört, was nie je wirklich schön war.

Nichts an dieser Schlagerrevue ist so, wie man es sich vorstellt, wenn man dabei nur an Hitparade und Heimatkitsch denkt. Joana Tischkaus Schlagerballett ist alles andere als ein Wohlfühlabend. Hier wirdve zerstört, was nie je wirklich schön war.

Heilsversprechen ohne heile Welt.

Ausgangspunkt von Tischkaus jüngster Arbeit

Ich nehm dir alles weg ist der Blick auf eine Reihe deutscher Schlagerstars ab den 1960er-Jahren. Sie sangen von weißem Sand und heller Sonne, in der man sich genüsslich in den national selbstvergessenen Jahren des Wiederaufbaus räkelte. Doch die Körper, aus denen die ihnen zugestandenen Texte erklangen, entsprachen vielfach so gar nicht dem Ideal jener breit propagierten white supremacy, deren Frohheitsposen sich ungebrochen bis ins Heute ziehen.

Es ist eine auf den ersten Blick nicht zwingend naheliegende, auf den zweiten konsequente Entscheidung, den – bei Tischkau – grölend scharfen Schlagerparaden-Text-Stakkatos mit Pina Bausch (1940–2009) und Zitaten aus deren ikonisch gewordenen Wuppertaler Tanz-Exportschlagern ab den 1970er-Jahren einen Kontrapunkt anzubieten, der an diesem Schlagerabend par force letztlich keiner ist. Wenn die Blumen, ob Rosen, Tulpen oder Nelken, deren Kunstimitate auch an diesem Abend nicht verwelken, und die soften Teddybären hart auf den Bühnenboden prallen und die zärtlichsten Paar-Choreografien, ganz retro, im Zigarettendunst verhallen, ist der Abend schon in vollem Gange. Und white boys und white girls, die nicht immer welche sind, schlachten aus, was nicht unterzukriegen ist: „Alles, was wir wollen auf Erden“, singt Ramona alias Sidney Kwadjo Frenz, in Unterhose und im deutschlandfahnenbunten Ballonkleid, „du und ich, und er und sie: glücklich wie noch nie“.

„Alles, was wir wollen auf Erden“, singt Ramona alias Sidney Kwadjo Frenz, in Unterhose und im deutschlandfahnenbunten Ballonkleid, „du und ich, und er und sie: glücklich wie noch nie“.

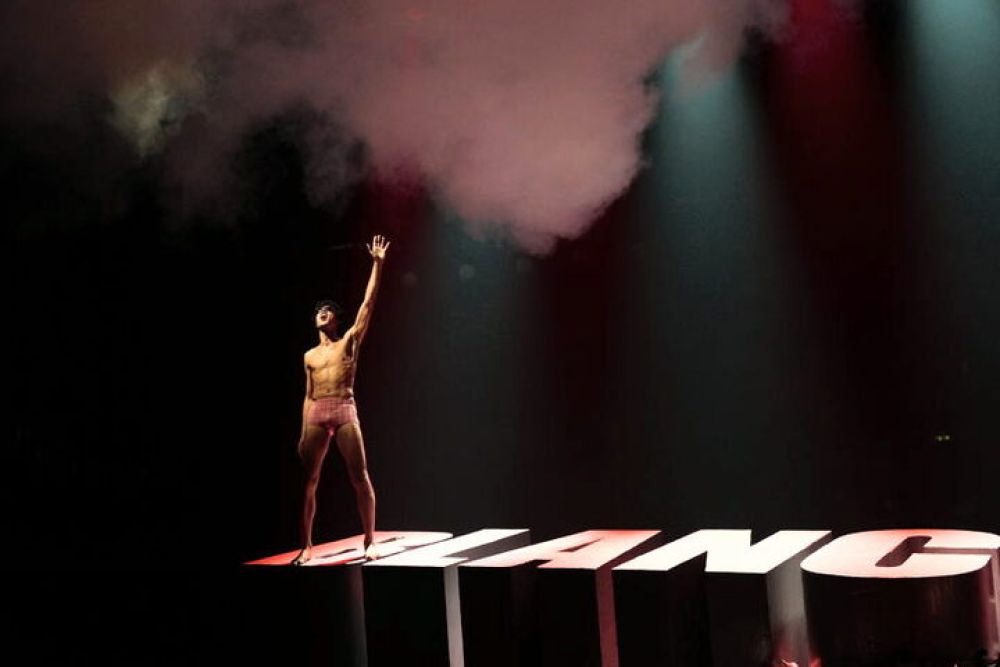

Begonnen wird mit einer raschen Vorstellrunde: Wer „Blanco“ heißt, muss nicht unbedingt „weiß“ sein, und wer ein Kinderstar ist, nicht unbedingt ein Kind. Was zählt, sind Marketing und: Hits, Hits, Hits. Auch der Schlager ist eben eine Form von Gewalt. Und so folgt der Vorstellungsrunde im Glitzerkleid, Dirndlzitat und Samtanzug auch ein mehrminütiges Sprach-Tanz-Wortspiel, bei dem Moses Leo breit lächelnd den Baseballschläger schwingt und so manchen platten und nicht immer ganz glatten Schlag-mich-tot-Spruch dekliniert oder auch mal darauf hinweist, dass Hitman eben doch ein Auftragskiller ist – und nicht der schöne dunkle Mann mit der ihm farblich angetrauten Pina Colada.  Tischkaus ausdrucksstarkes siebenköpfiges Ensemble rast 70 Minuten lang und in sich überschlagender Geschwindigkeit durch einen ganzen Katalog an ihrer musikalischen Leichtigkeit beraubten Schlagertexten, die in ihrer oft bis zur Absurdität reichenden naiven Verkitschung menschlicher Sehnsüchte und deutscher Glücksfantasien zu schmerzhaften Kommentaren einer Gesellschaft wird, die Schwarzen Entertainer:innen nicht mehr als exotische Badestrand- und Samba-Rumba-Schwünge zugestand. Während die Texte über weite Strecken geschrien und choreografisch teils bebildert, teils gebrochen werden – etwa, wenn die Performer:innen unzählige Male an die Bühnenrampe rennen, um sich dort zu Leila Negras Toxi-Text „Ich möcht’ so gern nach Hause geh’n“ (1953) auf unterschiedliche Weisen je selbst zu Boden zu prügeln –,

Tischkaus ausdrucksstarkes siebenköpfiges Ensemble rast 70 Minuten lang und in sich überschlagender Geschwindigkeit durch einen ganzen Katalog an ihrer musikalischen Leichtigkeit beraubten Schlagertexten, die in ihrer oft bis zur Absurdität reichenden naiven Verkitschung menschlicher Sehnsüchte und deutscher Glücksfantasien zu schmerzhaften Kommentaren einer Gesellschaft wird, die Schwarzen Entertainer:innen nicht mehr als exotische Badestrand- und Samba-Rumba-Schwünge zugestand. Während die Texte über weite Strecken geschrien und choreografisch teils bebildert, teils gebrochen werden – etwa, wenn die Performer:innen unzählige Male an die Bühnenrampe rennen, um sich dort zu Leila Negras Toxi-Text „Ich möcht’ so gern nach Hause geh’n“ (1953) auf unterschiedliche Weisen je selbst zu Boden zu prügeln –,  verharrt der Abend auf musikalischer Ebene durchwegs im Duktus einer nahenden Lawine: dumpfes, dröhnendes Herandonnern, Anklang der beständig lauernden Katastrophe. In diesen wilden, rauschhaften, über weite Strecken im Bühnenraum ver-rannten Abgesang an eine heile Welt, die niemals war, reihen sich die choreografischen Anklänge an Bauschs gesellschaftskritische Stücke eindrücklich konsequent ein.Darunter etwa „Ich bring dich um die Ecke“ aus dem Jahr 1974, das ebenfalls den Untertitel Schlagerballett trug – zeitlos düster und eben aus der Zeit gefallen, weil immer auch in der portablen (falschen) Schönheit des bewunderten Zitats verhaftend.

verharrt der Abend auf musikalischer Ebene durchwegs im Duktus einer nahenden Lawine: dumpfes, dröhnendes Herandonnern, Anklang der beständig lauernden Katastrophe. In diesen wilden, rauschhaften, über weite Strecken im Bühnenraum ver-rannten Abgesang an eine heile Welt, die niemals war, reihen sich die choreografischen Anklänge an Bauschs gesellschaftskritische Stücke eindrücklich konsequent ein.Darunter etwa „Ich bring dich um die Ecke“ aus dem Jahr 1974, das ebenfalls den Untertitel Schlagerballett trug – zeitlos düster und eben aus der Zeit gefallen, weil immer auch in der portablen (falschen) Schönheit des bewunderten Zitats verhaftend.

So stark der Abend ansetzt, so klug er in der Folge gar nicht den Versuch macht, sich anzubiedern, ja, ganz im Gegenteil, sich im abgründig Abstoßenden mehr und gefällt, so sehr verfällt er auch auf dramaturgischer Ebene dem beständig Gleichen im anderen Outfit. Da und dort lauert auch so etwas wie Humor, wenn auch nicht gerade dann, wenn auf der Bühne minutenlang gelacht (Sophie Yukiko) wird. „Ich nehm dir alles weg“ heißt hier: Selbst das befreiende Lachen des segensreich müden Feierabends war niemals eines. Das trifft. Und trifft in seiner brachialen Unbarmherzigkeit dann doch nicht ganz.

Joana Tischkau: Ich nehm dir alles weg. Ein Schlagerballett, Tanz /Theater, 14./15.2.2025, Tanzquartier.

Künstlerische Leitung, Choreografie: Joana Tischkau;

Performance, Choreografie: Dayron Domínguez Piedra, Sidney Kwadjo Frenz, Ellias Hampe, Moses Leo, Deborah Macauley, Carlos Daniel Valladares Carvajal, Sophie Yukiko;

Bühne: Carlo Siegfried; Kostüm: Nadine Bakota; Sound: Frieder Blume; technische Leitung, Lichtdesign: Hendrik Borowski; Mitarbeit Regie: Anta Helena Recke.

Fotos: © Lennart Brede